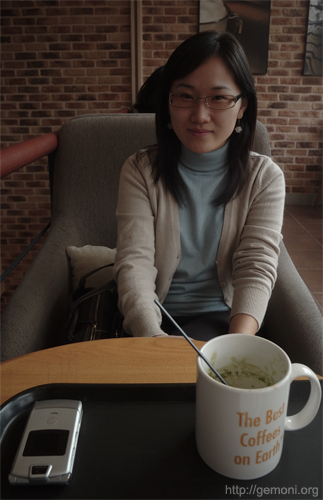

이미 새벽이니 어제다. 언젠가추석이 지난 주 수요일에 만나기로 약속을 했었다. 일요일 월요일 화요일 아무런 연락도 없었다. 단지 그날이다. 얼마만인가? 새벽이 늦어서야 잠에든 나는 늦게 일어났다. 손전화를 확인하니 문자는 9시에 왔다. 시간은 10시가 훨씨니 넘었다. 이런! 어떻게 하나? 다시 문자를 넣고는 전화를 했다. 한시간여 정도 밖에 보지 못한다고. 내가 너무 늦었던 모양이다. 바쁜 세상을 사는 사람들인데 요즘에 내가 너무 느긋했던 모양이다. 졸린 눈을 뜨고, 옷을 입고, 카메라를 들고선 택시를 탔다. 왜 그렇게도 차는 밀리는지. 택시에 내려 바로 앞 사진관에서 필름을 한롤 사서는 커피숖으로 달려갔다. Java 2층의 계단 옆이다. 왠지 마음이 놓인다고 할까? 아무렇지 않은 듯 예의 미소를 얼굴에 가득 담고서는 앉아 있는 친구를 보았다. 테이블에는 기다리다 마셔버린 프라푸치노 빈 잔과 손전화기가 남겨져 있다. 일상적인 대화를 나눴다. 굉장히 일상적이다. 지금 당장 헤어지고 다시 내일 만날 사람인 것 처럼 말이다. 그리고 매일같이 만나서 나누는 일상적임 말이다. 음, 서로가 그런거 같다. 편안함이란 것이다. 왠지 비슷한 감성을 나눌 수 있는 누군가와의 편안함이다. 그 편안함은 쉽게 찾을 수 없는 소중함이다. 그래서 왠지 미소가 지어지는 나이다. 그다지 짧지도 길지도 않은 만남 속에서의 이야기들이지만 여러가지가 아름다운 추억으로 기억된다. 내년 3월이면 결혼할 것이지만 지금의 자유를 만끽했으면 하는 바램이다. 같이 여행도 가자고 여러번 이야기를 했었는데 말이다. 아직 한번 제대로 여행도 못해봤지만 언젠가의 시간을 기약하고 싶다. "Before Sunset"이란 영화가 기억난다. 어딘가로 떠나는 기차에서 아무렇지 않은 듯 익숙한 느낌으로 이야기하고 있는 풍경을 그려본다.